了不起的乡建人 | 洪毅锋

三岛拾光乡土记忆馆馆主,外号“岛主”,大嶝岛阳塘村人。返乡创业十几年,曾发起铁甲青年公社、嶝山记忆馆等公益事业。对家乡心怀感恩,一直希望回报养育自己的村庄。

9月的暑气未褪,我们来到了大嶝岛。经过大嶝大桥后,映入眼帘的是一大片国际航空港热火朝天的建设工地。而当我们走进“三岛拾光乡土记忆馆”(以下简称拾光馆)的时候,却有恍若隔世的感觉。

1

不一样的走村

△拆迁前的阳塘村

这次走村,非同寻常。我们所在的地方是岛主租的3层民宅,而我们今天要走的村庄就藏在这栋钢筋水泥房里。

2

用老物件抚慰经历拆迁的老人

为了满足爸妈的期待,摆脱海岛人民讨海的艰辛生活,岛主花了18年的时间努力学习,走出海岛。2010年,对家乡心怀感恩之心的岛主返乡创业,探索在地旅游开发,期间还发起铁甲青年公社、嶝山记忆馆等公益事业,他一直希望回报养育自己的村庄。

2020年,当看到600多年历史的阳塘村在眼前消失,村里有些老人精神萎靡。岛主想为这些老人做些事,抚慰他们的内心。他认为,老物件可以。当他开始收集老物件的时候,得到了很多老人的支持。长辈们把家里的旧物带过来,细细讲述着每个物件背后的故事。那段日子,老人家三餐饭后就会走来庙里聚集,岛主跟村里的老人关系变得亲密,在老人的述说中他对这片土地也有了更深刻的认识。

被岛主热爱家乡的心所打动,越来越多人自发加入“抢救”老物件的行动中。岛主说:“一路走来,我都不是一个人在战斗,这些因老物件而生发的爱和故事,让我很感动。”

现在,当村里的老人走进拾光馆,看到自己的物件时,很多人都热泪盈眶,他们感动于自己的旧物被人妥善安置,感谢有人把他们的记忆留住了。

3

用老物件留住乡村文化

历史车轮滚滚向前,一屋子的老物件沉淀了大嶝岛的炮战文化和渔民文化,也承载着几代人的情感归宿。走访中岛主对每个老物件如数家珍,而他对每个物件的解读更是令人赞叹不已。

一块用长条木椅面做成的搓衣板,他说这是历史年代军民一家亲的见证;一个个因应不同海产特制的捕捞工具,虾耙、蟳钩、蜞都……他说这是渔民的智慧;一个个从金门投递过来的塑胶罐,被用来装肥皂和盐巴,本地人称它为金门罐,他说这是两岸炮战的历史印记和交流方式;一手夹两碗的吃饭方式,他说是最具乡土味的共享家宴,并笑称现在人情变薄是因为碗变薄了……

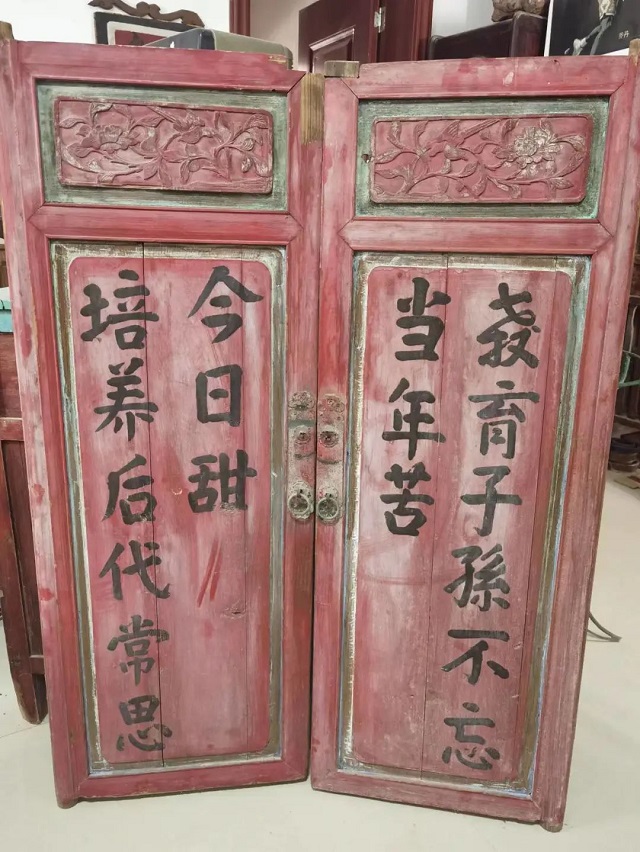

一块块写着风华正茂,江山多娇,繁荣昌盛,吟风咏月,乘龙跨凤的柜门,他说这是乡亲们把对美好生活的向往和家国情怀藏进了闺房里;“思耕芎贤读,教子以义方”、“培养后代常思今日甜 ,教育子孙不忘当年苦”,他说这是阳塘先民期望以文化人,耕读传家的训诫……

岛主说:“从古董收藏的角度看,我这一屋子的旧物是一文不值的。但每个老物件所承载的情感记忆和历史文化,却是无价的。”

4

老物件该何去何从

年底,安置小区要交房了,岛主一家也将搬到安置小区上楼生活。这两层楼满满当当的老物件,将何去何从?这是长期困扰岛主的一大难题。

自2020年开始收集老物件以来,岛主对于拾光馆的定位一直是个对公众开放的公益展馆,这是岛主的初心和坚持。他也在集合内外资源和力量,希望可以在保护和传承中活化老物件,找到未来村庄的文化向心力以及航空文旅在地融合的发展路径。

岛主热情地接待每一个前来参观的人,心里不仅装着老物件,还装着每天都在消失的村庄。他一直在呼吁,从阳塘村开始,探索一个经济发展与文化保育同步的人文拆迁样板。他希望拆一个村子的同时,建一间村史馆或民俗馆,出一本村史书,拍一条纪实影片,呈现每一个村的历史文化脉络,为当代人及子孙后辈留下他们的“根”。岛主认为,这是我们这一代人对于乡村应有的担当及需要肩负的责任。

此时,他仍在为老物件四处奔走,希望寻一地,安放乡村文化、记忆与乡愁。如果,你对于拾光馆的老物件“活化”有想法,欢迎在后台留言交流。或许,它真的实现了呢~

文末彩蛋

走村当晚,岛主发来一首小诗。作为一个乡建人,他真挚细腻的情感,浪漫务实的作风,总在不经意间打动我们。这份感动,分享给你~

如果我的眼里真的满含泪光,

那一定是我爱得深沉;

如果你看到我的眼里闪烁星光,

那一定是我感到温暖。

图源 | 部分由岛主提供